पिछली बार हम आप से चर्चा कर रहे थे कि “प्राचीन कलाएं अज्ञात क्यों है?”

आइये अब जानते हैं कला और कला के लक्ष्यों के बारे में।

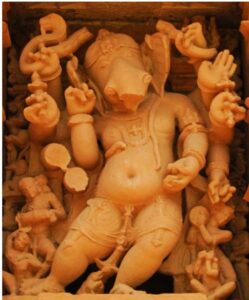

नाट्य गणपति, विश्वनाथ, खजुराहो

संस्कृत में ‘कला‘ के लिए कोई अलग शब्द नहीं है। ‘कला‘ शब्द ही सूक्ष्मता से ‘शिल्प‘ का अनुवाद करता है। व्यक्तिगत रूप से की गई अनूठी रचना, जिसमें नवीनता का पुट हो को ‘कला‘ कहना एक यूरोपीय अवधारणा है, जो पुनर्जागरण के समय स्थापित हुई।

रामायण की कथा में इसे सही तरह से चित्रित किया गया है। यह महाकाव्य ऋषि वाल्मिकी के भाव पूर्ण दृश्य के साथ प्रारंभ होता है जिसमें दो क्रौंच पक्षी प्रेम कर रहे हैं। तभी वहाँ एक शिकारी आता है और नर पक्षी का शिकार करता है। भावनाओं से डूबकर वाल्मिकी अद्भुत तारतम्यता के साथ अनूठे छंद में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं जो कि अत्यंत क्लिष्ट है। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ भगवान ब्रह्मा तुरंत प्रकट होते हैं और कहते हैं: “आपके मनस् ने यह छंदात्मक श्लोक नहीं रचा अपितु मैंने आपमें यह वाक्पटुता उत्पन्न की। “

तब वह वाल्मीकि जी को इसी छंद में रामायण लिखने के लिए प्रेरित करते है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की मूल रचना जो छंद के आविष्कार के रूप में अद्भुत है, उसे भी व्यक्तिगत रचना नहीं माना गया अपितु दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न सर्वोच्च चेतना ही कहा गया है।

शास्त्रीय कला का लक्ष्य एक कलाकार को उसकी कला की सीमा से बाहर निकालना था। कला सर्वोच्च थी और वह सर्वोत्तम कला तब बनी जब कलाकार ने उस कला में अपना संपूर्ण व्यक्तित्व खो दिया; जब वह इससे अविभेद्य हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ कलाकार, विशेष रूप से रंगमंच के क्षेत्र में,व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्धि पा गए; जो प्रायोजित नहीं था। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ये ’नाम’ जो प्रसिद्ध हो गए हैं, वास्तव में एक ही व्यक्ति का नाम है या विभिन्न व्यक्तियों को दी गई ‘उपाधि‘ है।

मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में, यह विशेषता और भी स्पष्ट हो जाती है। भारतीय कला में, हम चित्रकारों, मूर्तिकारों या वास्तुकारों के अलग–अलग नामों से अवगत नहीं हैं। विश्वकर्मा जैसे पूर्वज जो कि देवता हैं, वे विभिन्न रचनाएँ करते हैं, लेकिन जिन अद्भुत हाथों ने अप्रतिम एलोरा, कांचीपुरम, खजुराहो, कोणार्क या मोढ़ेरा को रचा है, हमें उनके नाम तक ज्ञात नहीं।

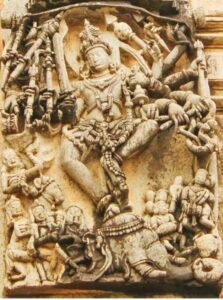

कंदरिया महादेव

सर्वोत्कृष्ट कला की उत्त्पति तभी हुई जब–जब कलाकार कला में लुप्त हो गया। स्वाभाविक कला ने तब स्वयं पदभार लिया और तब एक उत्कृष्ट कृति की रचना हो पाई।

आनंद के. कुमारस्वामी ने भारतीय कला की इस अनूठी गुणवत्ता पर ध्यान दिया और इसकी तुलना पश्चिमी कला की अवधारणा से की है। उनका कहना है कि–

‘आधुनिक भारत में कला’ और ‘आधुनिक विश्व में कला‘ दो अलग तथ्य हैं। भारत में, यह पूर्णत: जातीय अनुभव है और दैनिक आवश्यकताओं की तरह जीवन के उद्देश्यों को पूरा करता है। भारतीय कला हमेशा एक आवश्यकता के प्रत्युत्तर में निर्मित की गई है। यह एक प्रकार का आदर्शवाद था जिसमें कलाकार व्यक्तिगत आदर्श का अनुसरण करते हुए सौंदर्य रचता है एवं उसे संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक विश्व में कलाकारों की व्यक्तित्व की महिमा के साथ ही उनकी व्यक्तिगत विशेषता और प्रतिभा का भी निर्माण होता है। भारत में, किसी भी कार्य का गुण या दोष उस युग का गुण अथवा दोष है।”

देखा जाए तो यह आदर्श सभी महान सभ्यताओं में उपस्थित था: चीन, जापान, रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि स्थानों की पारंपरिक कला अपने कलाकार से अन्यमनस्क ही है।

गजाश्रममूर्ति, चेन्नेकशावा, बेलूर

इसका यह अर्थ नहीं है कि कलाकार की कोई महत्ता नहीं थी। व्यक्तिगत जीवन में कलाकार अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध, नामवर एवं अत्यंत सम्मानित थे; लेकिन यह सम्मान किसी नवीन सृजन के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित मानकों को ही पूर्ण करने के लिए एवं पारंपरिक रूप से अनुरूपता के लिए था।

कुमारस्वामी के शब्दों में,“वह अपनी ‘नवीनता‘ के लिए नहीं बल्कि ‘जीवन शक्ति‘ के लिए जाने जाते थे और यह उनके अनुशासन और ध्यान के अभ्यास से ही अस्तित्व में आ पाई।“

पारंपरिक कला के संदर्भ में आधुनिक उदाहरण हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी का; संगीत के क्षेत्र में उनका महान आदर्श के रूप में बहुत सम्मान है परंतु उनकी सर्वोत्तम रचनाएँ सहस्रनाम, स्त्रोतम और सुप्रभातम के ही प्रस्तुतिकरण हैं जो महान ज्ञानियों द्वारा ही रचे गए थे। वह अपनी स्वयं की रचना हेतु नहीं बल्कि समकालीन दर्शकों के लिए शास्त्रीय और पारंपरिक रचना की पुनर्प्रस्तुति के लिए ही आज प्रसिद्ध और सम्मानित हैं।

अगले भाग में हम पुनर्जागरण काल में कला और कलाकारों के लक्ष्यों की बात करने वाले हैं.

(यह लेख पंकज सक्सेना द्वारा लिखित पहले आंग्ल भाषा में प्रस्तुत किया गया है)

(Featured image credit: digitalkaleidoscope.in)

Disclaimer: The opinions expressed in this article belong to the author. Indic Today is neither responsible nor liable for the accuracy, completeness, suitability, or validity of any information in the article.